シンプルな線と色で描かれた絵本『あかいふうせん』で有名なイエラ・マリ。彼女の作品の特徴のひとつに「字がない」ということがあります。現在、板橋区立美術館で開催されている『イエラ・マリ展 —字のない絵本の世界—』(1月12日(月・祝)まで開催)では、その「字がない」という部分にフォーカスをあて、これまでなかなか素性のわからなかったちょっとミステリアスな作家イエラ・マリの魅力に迫っています。そこで、イエラ・マリの作品が大好き!という、お馴染みkaku-kaku lab.(カクカク・ラボ)のお二人に、展覧会の様子をレポートしていただきました。

こんにちは、kaku-kaku lab.です。少し前に「たのしい絵本。」で取り上げた絵本『あかいふうせん』を描いた作家さんの展覧会に遊びにいってきましたので、当日の様子をレポートしてみたいと思います。

前回、板橋区立美術館での「ボローニャ国際絵本原画展」に来た時は、都営三田線の西高島平駅から歩いてきたのですが、今回は地下鉄成増駅からバスで美術館へ向かってみました。住宅街をバスで揺られ、だいたい10分ほどで美術館に着きました。

●東武東上線「成増駅」北口2番のりばより「(増17)美術館経由 高島平操車場」行き「区立美術館」下車

▲入口の装飾もイエラ・マリさん仕様になっていました。赤白のコントラストがシンプルでとてもかっこよかったです。

▲ボローニャ展の時に学習したので、自動ドアのセンサーぎりぎりでの撮影に成功しました(笑)。

▲エントランスの装飾です。デザイナーであり造本作家でもある駒形克己さんによるポスター同様、格好良くデザインされていました。ポスター(300円)は2階で販売されていたので、もちろん購入しました!

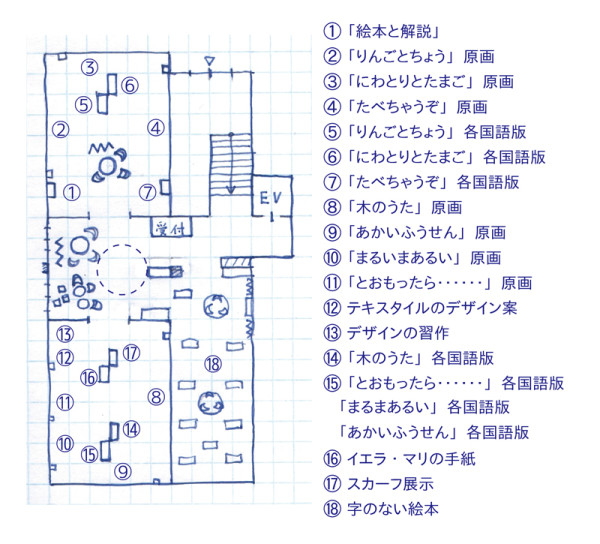

会場内には、撮影可能なエリアと撮影不可のエリアがあったので、ところどころ図も使いながらレポートしてみます。

▲会場全体の見取り図です。ロビーを通り、①から順番に見ていきました。

階段を上り受付を済ませるとすぐに、イエラ・マリ展ロビー・字のない絵本の特集コーナーがあります。

ロビー中央の丸い大きな装飾は、絵本『たべちゃうぞ』をテーマに、生き物同士の「食う・食われる」の関係を表わしていて、ぐるぐる見て回ると面白いです。日本語でいう「三すくみ」の状態といえるでしょうか。

▲環の内側から見ると動物たちの関係が一望できます。裏から見ても恐ろしく生き生きとした黒ヒョウです。

▲絵本のイラストが描かれた屏風や、遊ぶことのできる絵合わせパズルもあります。

ロビーには他にも、イエラの絵本から抜け出してきた絵が、屏風や大きな絵合わせブロックパズルになって置いてあります。ブロックパズルは動かして遊ぶことが出来るので、毎日違った絵柄になっているそうです。私たちが訪れたときも、お子さんが遊んでいました。

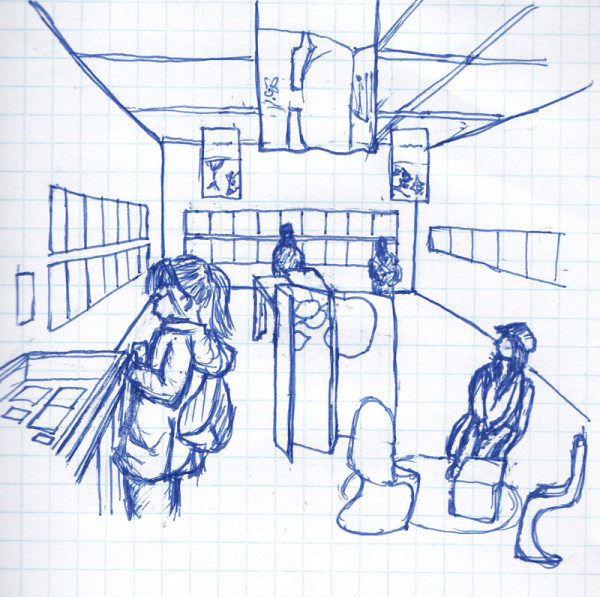

この図は最初の展示室の様子です。

▲展示室の中の様子です。ここは撮影禁止でしたのでスケッチでご紹介します。

イエラの初期の3作品『りんごとちょう』『にわとりとたまご』『たべちゃうぞ』の原画が見られます。この展示室のテーマは、「命の循環」です。このテーマに沿って、彼女の作品の最大の特徴である、“ループする物語”を描いたのがこの3作品です。

彼女は絵本製作をするとき、まずはモノクロで描き、そこにトレーシングペーパーを重ねて絵本を印刷する際の色指定を描きこむ、という手法をとっていたそうです。そのため、図の左の壁にはモノクロの『りんごとちょう』の原画がずらりと並んでいました。

グラフィックデザインをするときは、まずモノクロで考えなさい・・・という言葉を聞いたことがありましたが、実践できたことが無かったのでとても勉強になりました。

正面の壁には『にわとりとたまご』の原画が並んでいます。余白に描かれた図は、原画を反転させて印刷するように指示したものです。

向かって右側には『たべちゃうぞ』の原画が並べられていて、目の前にいる動物に、いまにも襲いかかりそうな動物たちが生き生きと描かれていました。一頭の動物がページからはみ出して構成されているので、こちら側に飛び出してきそうに見えます。クロヒョウなど、黒く塗りつぶしてある動物の細かいペン遣いなどが原画ならではの迫力があり、いつまでも観賞していられそうでした。

展示ケースの中には、トラの原画や試作の絵本、各国で翻訳・出版された絵本がずらりと収められていました。トラの原画は、色指定を書いたトレーシングペーパーが重ねられていて、(おそらくイタリア語だったので言葉はわかりませんでしたが)まじまじと眺めてしまいました。

リング綴じや蛇腹の試作絵本は、循環する命をどう表現するのか、また子どもたちが実際に読むときどう捉えるかなど、色々なことを考えながら試行錯誤した痕跡なのだろうと思います。

『あかいふうせん』の記事のときに調べたとおり、イエラは当時の夫であるエンツォ・マリと共に、子どもたちの視覚について研究していたのだなと感じました。

展示室2では、見取り図⑧~⑰の展示がされていました。展示の章立てとしては、第二章から第四章がまとめられています。

□第二章 時をあらわす

ここで展示されている『木のうた』は、一本の木を定点から観察したような構成になっている絵本です。葉の色や量の変化が鮮やかに描き出されていたり、コラージュで鳥が足されていたり、モノクロ版とカラー版の対比が興味深く、原画の迫力を感じました。ペンによって点描された冬のページの原画は、とても細かく気の遠くなるような作業を想像させ、ため息が出てしまいました。

□第三章 子どもたちにむけて

第三章では『あかいふうせん』『まるい まあるい』『と おもったら……』の3作品が展示されています。『あかいふうせん』は予習済みだったので、特に感動的でした。モノクロの原画に、つややかな赤と緑の色見本が張り付けてあり、こだわりを感じました。

『まるい まあるい』は、ロビーの絵合わせブロックパズルにもなっていましたが、形の類似するモノの連想ゲームが続いていく絵本です。中央の展示ケースには『と おもったら……』の蛇腹式の試作絵本が展示されていました。ラフな絵が、完成度の高い完成版とは違うかわいらしさを醸し出しています。

□第四章 デザイナーとして

最後に、絵本『のはらのどうぶつたち』や、スカーフなどデザイナーとしての仕事、日本人デザイナーとの交流が紹介されています。『のはらのどうぶつたち』は、もともとミラノの老舗デパートで販売する商品のテキスタイルの図案として描かれた1枚の絵でした。絵巻物のようにどこを切り取っても、動物同士の関係が想像できます。

ショーケースの中に展示されている、日本人デザイナーの花牟禮亜聖(はなむれ あせい)さんとの手紙のやり取りのなかにも印象的な言葉がありました。

デザイン学校での教師としての仕事について、

「私の仕事は、学生たちを、観察、分析、まとめまで導くことです。みんな最近流行のグラフィック風の作品を作りたがるのですが、ものごとがどのようにしてできているのか、例えば葉っぱというものを描く前に、その本質を理解するまでいったいどれだけの作業をしなければならないのか、またどれだけ謙虚である必要があるのか、などを分からせるのは至難のわざです(イエラ・マリ展 図録より引用)」

と語っています。

彼女の描いたシンプルな絵が、どれだけ詳しく観察された後に単純化されて作り出されたカタチであるかが窺い知れる一節でした。

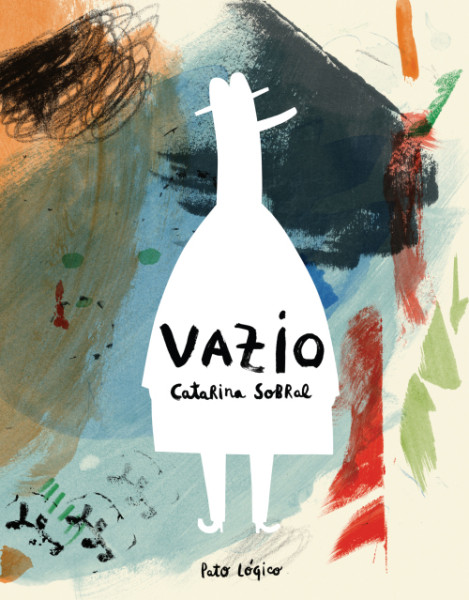

特別展示コーナーには、各国の字のない絵本が多数展示してありました。その中で、私たちが気になった絵本を紹介したいと思います。

▲カタリーナ・ソブラルさん(Catarina Sobral)の「からっぽさん」(Vazio)

2014年イタリア・ボローニャ国際絵本原画展でも『ぼくのおじいちゃん』で入選されていた、ポルトガルの作家さんです。

『からっぽさん』は字のない絵本なんですが、登場人物も印象的で、周りの登場人物は普通に描かれているのですが、からっぽさんは白で表現されています。

しかし、からっぽさんの持つバッグは普通に描かれていたり、買い物した物なども普通に描かれていたりと、身の回り物は見えるのにからっぽさんは見えない。からっぽさんはどんな人物なのかと考えてしまいます。字がない絵本ですが、ページをめくるたびにいろいろと考えてしまう絵本です。ぜひ会場で手に取って見てみてください。

──今回の展覧会を企画された経緯を教えていただけますか。

「2010年にボローニャで開催された展覧会「イエラ・マリ: 虫眼鏡を通して見た世界」(2010年3月23日~4月10日)をみて、彼女の原画がご自身の手によって全て保管されていることが分かり、ぜひ板橋区立美術館でもイエラの展覧会を開催したいと思い、準備をしました。残念なことに、2014年1月に亡くなってしまいましたが、生前にご本人にお会いすることができ、貴重な機会となりました」

──本当に参考文献の少ないイエラ・マリさんですが、どのように情報収集をされたのでしょうか。

「2010年の展覧会の図録や、夫であったエンツォ・マリに関する文献、イタリアのエンメ出版に関する文献、エンメ出版創設者のロッゼリーナさんのお話、1950年代から60年代にかけてのイタリアのデザイン界に関する文献など、周辺情報を集めていきました」

──とてもわかりやすく展示してありましたが、どのような章立てになっているのですか?

「展示の章立ては、出版年順ではありません。第一章として分類した『たべちゃうぞ』の出版は遅かったのです。しかし、『りんごとちょう』が出版されたときにタイトルだけは公表されていたことや、「命の循環」という共通のテーマを持っていることから、作品の構想をしたのは同時期であったのではないかと考えました。そこで、展示では前半が「命の循環」、後半が「カタチの循環」というように構成されています」

──イエラ・マリご本人にお会いした際、印象に残るエピソードなどはありますか。

「『読んでくれる子どもがいるから描く』という言葉が印象に残っています。子どもに見せて反応をみながら、絵本製作をしていたということもあり、実践的な絵本製作をしていたのだと思います。

花牟禮さんのことは、本当の家族のように想われていたことがわかりました。1年半ほど同じ時間を過ごしていたそうですが、ちょうどイエラの子どもたちが独立した直後だったことや、花牟禮さんの明るい人柄によって思い出深い出会いになったようです。

花牟禮さんは、『あかいふうせん』に衝撃を受け、どうしてもイエラに会いたいと思い、出版関係者など、つてをたどって会いに行かれたそうです」

──今日はお子さんも来ていましたが、とても楽しんでいるように見えました。今回の展覧会のサブテーマ「字がない」ということに関して、お子さんたちの反応はどうですか?

「講演会でもそのような話題になりましたが、字がないと子どもたちが自分でお話をつくって親に話してくれるそうです。どんな見方もできるので、読み聞かせとは違った絵本の楽しみ方が出来ると思います」

本展覧会の図録は大変読みごたえのある内容で、おそらく日本語で書かれているイエラ・マリさんに関する文献で、一番詳しいものではないかと思います。展示の内容も網羅されていて、とても貴重な資料です。

▲会計のとき、つり銭トレーがイエラ・マリ仕様になっていたことに、はしゃいでしまいました(笑)。

みなさんも出版されている絵本では味わえない原画の迫力を感じに、ぜひ遊びに行ってみてください!グラフィックデザインの基礎の勉強にもなりますので、お子さんや子育て世代の方々はもちろん、デザインに興味のある人は良い刺激が受けられますし、大人も子どもも楽しめる展覧会です。

現代は、イエラが憂いていた時代よりも、テレビやネットなどから視覚的な情報がどんどん入ってくる時代です。そういうものに対抗して、子どもの想像力をかきたてるような作品を作ろうとした作者の熱意ある取り組みを、たくさんの人に見てもらいたいと思います。

展示の最後には、国内外の字のない絵本がたくさん展示されていますので、洋書・和書に関係なく、お気に入りの一冊が見つかると思います。

〈レポート:kaku-kaku lab.(カクカク・ラボ:鹿毛泰成/国重安沙)〉